熱中症だけじゃない!?

夏に増える3つの労働災害と備え方

毎日のように容赦なく照りつける太陽。2024年の夏は観測史上最高クラスの暑さと言われています。日中の気温が40度に迫る災害級の暑さの地域も続出しており、熱中症などへの警戒が必要です。

特に製造業では、作業場の室温が高かったり運動量の多い作業があったりします。熱中症のリスクはもちろんのこと、夏場の製造業特有の災害にも注意が必要です。

今回は、夏場の災害に対処するための最新テクノロジーや災害を防ぐ方法、夏場を安全に乗り切る対策事例などを紹介します。

- 今日のポイント

-

- 暑さ対策の最新テクノロジーを活用する

- 夏の製造現場特有の災害から身を守る方法を学ぶ

- 酷暑を安全に乗り切る対策事例を知る

- この記事でわかること

【夏本番】製造現場で警戒すべき労働災害3つのリスク

夏場は注意力が散漫になったり体調を崩したりと、夏特有の労働災害のリスクが高まります。

温度や湿度が高く疲労が溜まりやすいことが原因の一つです。また、暑さの影響は屋外作業での災害に注目されがちですが、屋内・屋外問わず災害のリスクが存在します。

特に以下のような3つの労働災害に注意が必要です。

-

- 熱中症

- 感電災害

- 非定常作業による災害

これらの災害が発生する原因を知り適切に対策することで、夏の製造現場で安全に作業を進めることができます。

最新テクノロジーを活用した熱中症対策アイデア5選

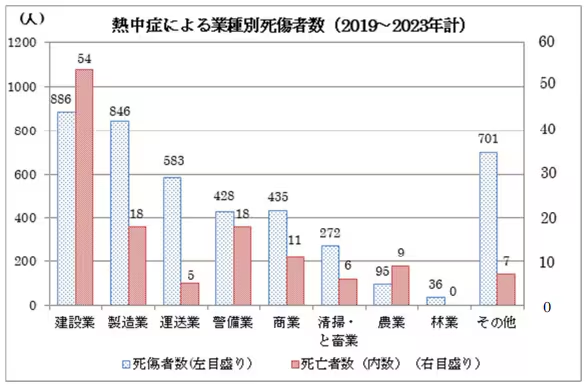

夏場に急増する労働災害といえば、やはり熱中症です。特に製造業は、建設業に次いで2番目の死傷者数となっています。(以下グラフ「熱中症による業種別死傷者数(2019〜2023年計)」参照)

出典:厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」

製造業での熱中症リスクが高い要因として、風通しの悪い工場では高温高湿な環境になりやすいことや、作業の運動量の多さが関係しています。

近年、熱中症対策として最新テクノロジーを駆使した様々な方法が導入されています。

ここでは以下5つの観点から、夏場の労働災害をいかに防止するかのアイデアをご紹介。

-

- IT活用によるWBGT値(暑さ指数)の効果的管理

- AI技術による熱中症リスク検知

- 新技術の遮熱シートの活用

- 進化した次世代冷却ウェアの使用

- 2024年発売の熱中症対策ドリンク事情

それぞれの特徴について以下に解説しています。最新技術を積極的に取り入れて熱中症ゼロの職場を目指しましょう。

IT活用によるWBGT値(暑さ指数)の効果的管理

今年4月、WBGT予想値が35を超えると「熱中症特別警戒アラート」を発表することが国の専門家会合で承認され注目を集めました。

WBGT値(暑さ指数)とは、気温・湿度・日射・気流を基にした熱中症を予防するための指標です。WBGT値を管理すれば、熱中症が起こりやすい環境かどうか把握することができます。

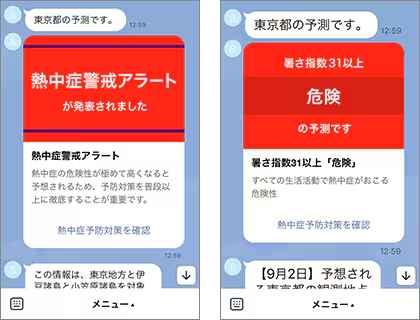

WBGT値を活用した注意喚起のサービスも広がりを見せています。例えば環境省では、個人宛にメールでWBGT値の予想や実況を配信するサービスを提供しています。また環境省LINE公式アカウントでは、「熱中症特別警戒アラート」や「熱中症警戒アラート」の情報を配信しています。

このようなサービスを活用することで、手軽に熱中症のリスク軽減に取り組めるでしょう。

▼LINE公式アカウント「環境省」の熱中症警戒アラート画面のサンプル

AI技術による熱中症リスク検知

熱中症の起こりやすさをAI技術で判断するサービスも開発が進んでいます。

例えば、AIカメラで熱中症リスクを判別できる機器が実用化されています。作業者の顔色・表情・発汗などの情報と、温湿度などの外環境情報を統合して熱中症リスクを判断できるものです。3秒ほどで結果が表示され、取得データは一元管理されるなど使いやすさにも配慮されています。

このように製造現場に最先端のAI技術を導入することで、熱中症の予防に繋がります。

新技術の遮熱シートの活用

工場などの屋根に日光が当たることで、建物の内部に熱が伝わり室温が上がるケースもあります。その対策として遮熱シートや遮熱塗料を使用する方法があります。この方法は、大規模な設備投資に比べ安価で対策できる可能性があり、予算が限られている場合におすすめです。

一般的なアルミシート以外にも、より効果的に遮熱できる技術の開発も進んでいます。例えば、新素材と構造を工夫することで、太陽光を遮りながら熱を宇宙に放射する技術が実用化されています。建物内部の温度上昇を抑え、ますます熱中症のリスク軽減が期待できるでしょう。

進化した次世代冷却ウェアの使用

現場作業時に空調服を着用している方も多いのではないでしょうか。空調服の性能も年々向上しています。一度の充電で最大30時間ほど使えるものや、最大風量100L/secを超えるもの、軽量素材を使用しているものなど様々です。

最近では、着るだけで熱中症リスクを管理できるウェアも注目されています。ウェアにセンサーが内蔵されており、従業員の体温や作業環境から熱中症リスクがある場合は知らせてくれます。

スマートウォッチのように端末を装着する必要がないため、導入時も作業者にとって負担が少ないでしょう。

2024年発売の熱中症対策ドリンク事情

熱中症対策にこまめな水分補給は大切です。しかし、発汗時には水分だけでなくカリウムやマグネシウムなどのミネラルも同時に排出されます。

ミネラルには体温調整の役割があり、不足すると熱中症のリスクが高まります。そのため、スポーツドリンクや塩飴などでミネラル補給することがおすすめです。

最近は手軽にミネラル補給できる商品も販売されています。例えば、ポーションを水に溶かすだけで簡単にスポーツドリンクを作れる製品などです。荷物になりにくいので、気軽に持参して熱中症対策ができます。

ドリンク以外にも、熱中症対策ができる羊羹やサプリメントなど、年々ユニークな商品が発売されています。

夏場に急増!重大事故につながる感電災害を防ぐ方法

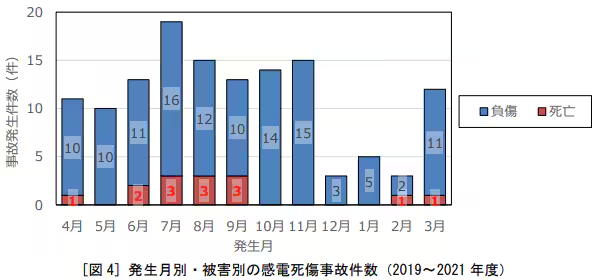

意外に思われる方もいるかもしれませんが、夏場は感電による災害が多い季節だと言われています。以下のグラフ「発生月別・被害別の感電死傷事故件数(2019〜2021 年度)」からわかるように、特に6〜9月にかけては死亡事故も比較的多く発生しています。

出典:独立行政法人製品評価技術基盤機構「夏場の感電事故に注意!~感電リスクが高く死亡事故も発生しています~[図 4] 発生月別・被害別の感電死傷事故件数(2019~2021 年度)」

夏場に感電災害が増加する原因は次の3つが考えられます。

-

- 肌を露出する機会が増える

- 暑さにより集中力が低下する

- 発汗により身体に電気が流れやすい

感電は重大な災害に繋がる可能性もあるため、迅速に対策することが大切です。以下に感電災害を防ぐ方法について紹介していきます。

アースや漏洩遮断器の設置

電気機器類を使用する作業では、万が一に備え電気の逃げ道を作るためにアース(接地)の導入が大切です。機器の劣化や破損などで漏電や過電圧が発生した場合、アースが機能していれば感電のリスクを回避できます。

アースは感電災害だけでなく、火災・爆発事故の防止の観点でも設置することが重要です。特に引火性の強い有機溶剤や可燃性ガスを使用する現場ではアースが機能しているか必ず確認しましょう。

また、漏電を感知した際に電気回路を遮断して災害を未然に防ぐ漏電遮断器もおすすめです。複数の対策を併せて実施することで、より安全な作業環境が実現するでしょう。

絶縁保護具の着用

感電リスクを伴う作業では、漏電や過電圧など万が一のトラブルに備え絶縁保護具を着用しましょう。

保護具の種類には、絶縁のゴム手袋やゴム長靴、保護帽などがあります。作業内容に応じて適切な保護具を選択し使用しましょう。また、着用前にはピンホールや劣化などがないかを点検することが重要です。このような場合、絶縁性に問題が生じ保護具の機能が十分に発揮されない可能性があります。

夏場の作業は暑く、保護具の着用を敬遠しがちです。しかし、感電のリスクから身を守るためルールに沿って正しく着用しましょう。

暑い時期の非定常作業の落とし穴を塞ぐ2つの鉄則

製造業では日々のルーティンワークもあれば、年に一度や二度しかない非定常作業も存在します。

例えば夏場においては、夏季連休前後の装置立ち下げ・立ち上げ、高温多湿に合わせた装置の設定などが考えられます。夏特有の機械トラブルの対処も発生するかもしれません。日常的に行う作業ではないため作業スキルも上がりにくく、予期せぬ災害に繋がる可能性も懸念されます。

ここでは、非定常作業の災害を予防するためにできる取り組みを紹介します。

KY活動やリスクアセスメントの実施

非定常作業でどのようなリスクが起こり得るのかを事前に把握しておくことが大切です。そこで作業前にKY活動や、リスクアセスメントを実施しましょう。

KY(危険予知)活動とは、起こり得る災害を予想するために関係者で話し合い、対策を決める活動です。リスクアセスメントとは、対象の作業について災害の起こりやすさや重篤度などからリスクの大きさを見積もることです。どのリスクから優先的に対策すべきか明確になります。

これらの活動は一人で実施するのではなく、関係者全員が集まって実施すると効果的です。様々な角度からリスクを洗い出し、危険な作業について共通認識を持つようにしましょう。

- 関連記事

作業者の教育訓練

非定常作業が初めての場合や久々に実施する場合もあるでしょう。そんなときは、作業の不慣れから予期せぬ災害を引き起こす可能性があります。

非定常作業でも落ち着いて安全に作業するために、定期的に教育訓練を実施することがおすすめです。作業手順書などを確認しながら、現物を使用して訓練すると効果的です。

最近は、VR(バーチャル・リアリティ)を活用した訓練も進んでいます。専用のゴーグルを介して作業を再現することで、本番に近い環境で教育訓練に取り組むことができます。

【事例紹介】酷暑での作業を安全快適に乗り切るために

夏の製造現場を安全快適に乗り切るために、各企業が様々な取り組みをしています。そのような企業が取り組む熱中症の対策事例について紹介します。

夏の労働災害ゼロを目指し、ぜひあなたの職場でも取り入れてみてください。

機械メーカーが取り組んだ総合的な熱中症対策事例

【会社】機械メーカー

【対策詳細】

夏場の暑さに加え高熱物を扱う工程であるため、作業環境の改善が必要であった。

そのため、スポットクーラーや大型扇風機、ミストファンを導入し、作業者ができるだけ涼しく作業できるようにした。またマイクロバスを冷房の効いた休憩所として利用した。

さらに、熱中症リスクの高い作業についてはシフトを調整し、柔軟にローテーションできる体制を整えた。

作業に関する内容にとどまらず、熱中症予防には朝食の摂取が大切であることを周知・推進した。また、社内向けに熱中症予防のイベントを開催するなど教育にも注力している。

WBGT値(暑さ指数)を活用した熱中症対策事例

【会社】自動車メーカー

【対策詳細】

毎朝WBGTの予測値を確認し、熱中症の発症しやすい水準を上回るか把握した。危険水準を超える日は、作業の途中でラインを停止して水分と塩分を補給するための休憩を導入した。

熱中症リスクが高い日に選択的に休憩時間を確保することで、安全と作業効率の両立が可能となる。

また、この制度を取り入れることで熱中症に対する意識も高まり、食事や睡眠などの健康管理に関心を持つようになった。

あなたの現場に適した暑さ対策で労働災害ゼロを目指そう!

今回は、夏の製造現場を安全快適に乗り切るためのポイントを紹介しました。

夏場は熱中症に加え、感電災害や非定常作業による災害も起こる可能性が高まります。それらの原因を理解して適切に対策することで、安全な作業環境が実現できます。

AI活用など、災害防止のために最新技術を導入することも効果的です。そのために、日々新しい情報にアンテナを張っておくことも大切です。

あなたの現場に合った対策で、夏場の労働災害ゼロを目指していきましょう。