金属組織の粒度解析

- 分類:

- 難易度の高い寸法測定

金属材料の機械的性質を見極める、金属組織の粒度解析とは?

自動車や鉄鋼、電子デバイスや家電など業界を問わず、製造現場に欠かせない材料が“金属”です。金属といっても鉄やステンレス、ステンレスでもSUS304やSUS403などさまざまあり、その選択一つで耐久性や加工性は変わります。硬くて丈夫な金属材料を使用することで製品の耐久性が向上したり、切削性に優れた金属材料を使用することで加工にかかる時間とコストが削減できたり、使用目的や加工内容にあわせて最適な金属材料を選ぶことはとても重要です。その判断基準の一つが機械的性質であり、機械的性質を決める要因の一つが金属組織です。

逆に言えば、金属組織を解析することで機械的性質を知ることができ、金属材料を選ぶ指標にもなります。そこで今回は、金属組織を知るうえで欠かせない粒度解析の基本や問題点、マイクロスコープ(光学顕微鏡)および画像処理技術を活用した粒度解析の手法をご紹介します。

機械的性質とは

材料における機械的性質は、強度や硬さ、粘り強さ、疲労特性、耐摩耗性、耐腐食性など力学的な総称です。金属は同じ組成(材料や成分などの割合が同じ状態)であっても熱処理一つで金属組織が変化し、機械的性質も変化します。

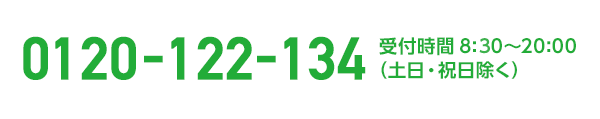

金属組織と結晶境界とは

金属材料は、一般的に原子が規則正しく並んだ「結晶構造」を持っています。しかし、すべての原子が規則正しく並んでいるわけではありません。規則正しく並んだ結晶粒が集まって一つの金属材料を形成しています。このような多数の結晶粒が集まって形成されているものを多結晶体と言い、結晶粒と結晶粒の境界(原子配列が乱れた領域)を「結晶粒界」と呼びます。

金属の結晶構造は熱処理などにより変化し、特定のパターンで結晶粒界を形成します。この結晶粒の形状や大きさ、分布などによって同じ金属でも異なった機械的性質を得ることができます。この結晶粒の状態を調べれば機械的性質を知ることができ、その重要な指標が結晶粒の大きさを表す「結晶粒度」もしくは「粒度」です。

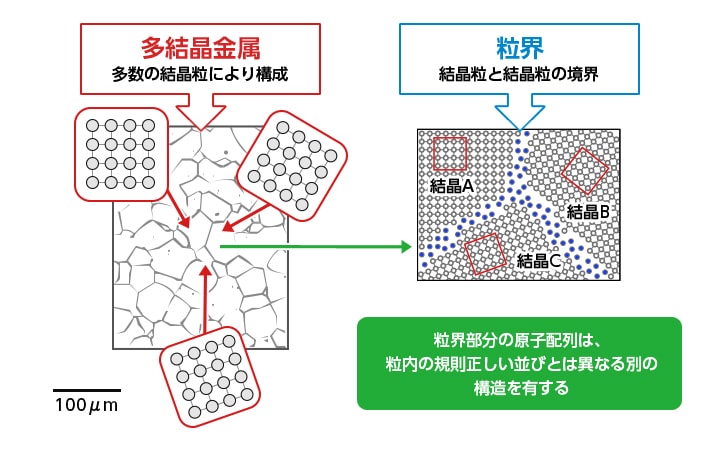

ちなみに結晶粒の大きさは、粒度のほかに「粒径」で表されることもあります。今回は結晶粒の大きさを表す広義の言葉として「粒度」、粒度の表現方法の一つを「粒径」と定義してお話していきます。粒度は後ほど説明する標準図の粒度番号で表現することが一般的で、粒径は粒の直径で表現します。

粒度解析とは

金属材料の機械的性質を評価するには金属組織を解析する必要があり、その一般的な方法が「粒度解析」です。粒度解析では金属組織のサンプルを用意し、顕微鏡で粒度を調べます。その解析データをもとに金属の組成や処理を管理し、機械的性質を調整することで最適化するわけです。まずは一般的な結晶粒度の顕微鏡試験についてご説明します。

検査方法について

粒度解析にはさまざまな方法がありますが、一般的にJIS G 0551「鋼-結晶粒度の顕微鏡試験方法」やASTM E112-13「Standard Test Methods for Determining Average Grain Size(平均結晶粒度決定のための標準試験方法)」という規格が用いられます。

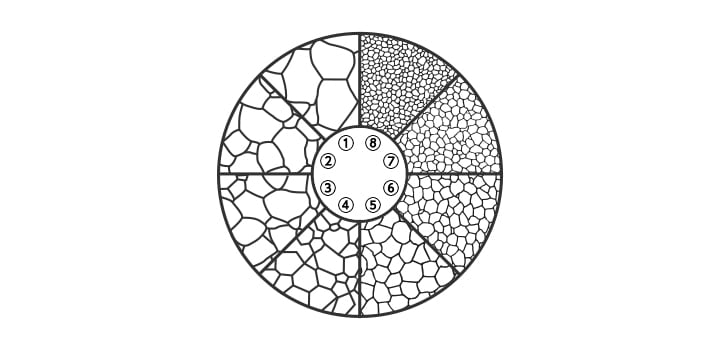

通常は比較法により、顕微鏡で拡大した目視画像と標準図を比較し、目視で粒度を推定します。その際に結晶粒度比較標準図と比較したり、粒度パターン画像が挿入された接眼レンズ用レチクルを使用したりします。接眼レンズ用レチクルであれば、サンプルと標準図を同時に見て比較できるので正確性が高まります。

鋼のオーステナイト結晶粒度標準図 (倍率100) JIS G 0551

目視比較に使用される顕微鏡の接眼レンズ用レチクル

粒度解析の問題点

粒度解析は目視による比較なので担当者によって解析結果が異なったり、ばらつきが発生する可能性があります。さらに解析結果を紙に手書きで記入したり、パソコンで手入力したりする必要があり、入力ミスが起こることも考えられます。

また金属顕微鏡にカメラを取り付けた場合、金属組織自体は画像保存できますが、「接眼用レチクル像が保存されない」「組織のどこの交点を計測したか記録に残らない」などの問題があります。

デジタルマイクロスコープで課題を解決

解析の精度や安定性の向上はもちろん、レポート作成やデータ管理の効率化など、時間と手間を削減する方法として近年ではデジタルマイクロスコープが活用されるようになっています。キーエンスのデジタルマイクロスコープVHXシリーズを使えば、金属顕微鏡による粒度解析の問題点を解決できます。こちらでは、VHXシリーズを活用するメリットをご紹介します。

担当者によるばらつきをなくす「結晶粒度測定機能」

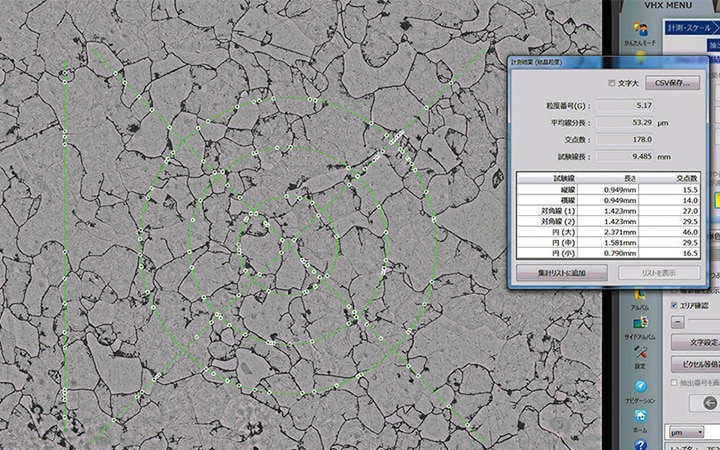

目視でサンプルと標準図を比較する解析方法では、どうしても見落としや担当者によるばらつきが発生してしまいます。しかしVHXシリーズの「結晶粒度測定機能」機能を使えば、担当者が変わっても安定した結果を取得可能です。

結晶粒度測定機能は撮影した金属組織を「切断法」により粒度番号を自動で算出します。

計測方法も「交点数」「補足結晶粒数」とで選択できるので、対象の金属に合わせた測定が可能です。

また、「今まで蓄積した画像データと相関を持たせたい」といった場合にも、今お使いの金属顕微鏡にデジタルマイクロスコープVHXシリーズをカメラとして接続可能です。

今まで使っていた顕微鏡のレンズをそのまま使用できるので、機器を変える事で見え方も変わってしまうといった事が無く、資産の有効活用にもつながります。

自動車や鉄鋼などの業界で金属部品の品質管理にお困りの方、また解析の手間を減らして効率化を検討している方はお気軽にキーエンスまでご相談ください。粒度解析はもちろん、観測・測定に関するご要望、ご相談などがございましたら下記よりお申し込みください。