土器・文化財・美術品などの3Dデータ化

- 分類:

- 最近話題の寸法測定

【土器・歴史的装飾品・レリーフ・美術品】

文化財の3Dデータ化

産業の世界では一般的になりつつある三次元測定機/3Dスキャナですが、近年は考古学・文化財関連の記録にも活用されています。

土器や土偶などの出土物を風化・破損・消失前に『形状・寸法を記録したい』というテーマがあります。

また文化財のデジタルライブラリ化、3Dデータからの複製品(レプリカ)製作など、記録したデータの活用も広がりをみせつつあります。

特にレプリカの製作は3Dプリンタの出現により急速に進んでおり、レプリカを展示し、実際に触れられるようにしたり、文化財盗難や火災などによる消失を防ぐサポートとしての役割を果たしています。

3Dプリンタの活用にはまず3DCAD化が必要となります。

こちらでは、土器やレリーフ、美術品など歴史的に価値の高い文化財の3Dデータ化についてご説明します。

従来の実測図や写真による記録の問題点

考古学・文化財関連の記録には、実測図と写真が用いられてきました。実測図とは、土器や石器などの形状を線画で記録する方法です。土器や石器のような立体形状の場合、平面に対して対象を直交に投影する正射投影が一般的で、形状や寸法、文様、制作技法などの特徴を記録します。

この実測図は、三角定規やデバイダー、真弧(まこ)、キャリパー、ノギスなどを使い、人の手によって描かれます。そのため表面の質感や細かな装飾、文様などの表現が難しく、文字などによって記録される場合もあります。また、人の手によって記録するのである程度の誤差が生じ、誤差の程度も計測できません。

そのほか土器や石器などの出土品の場合、割れや欠けなどもありますがどこまで正確に記録するかは、実測図を制作する人間の判断に委ねられます。制作者の技量や経験によって実測図の精度が左右されてしまいます。

実測図に残らない詳細な文様、割れや欠けなどの欠損を記録するために用いられるのが写真です。写真の場合、肉眼に近い立体的な形状や色などが記録できますが、ゆがみや陰影があるので寸法の正確性に欠きます。また、従来のアナログ写真は、撮影やフィルムの現像・焼き付け、保管などの手間もありました。このように従来は実測図と写真で補い合いながら記録を残していました。

実測図と写真による記録の問題点をまとめると

- 実測図には、記録者の主観や視点が含まれるので力量に左右される

- 手作業のため手間がかかり、大量の記録には時間がかかる

- 実測図を制作する熟練者を育てるために時間とコストがかかる

- 実測図と写真を照らし合わせて分析するので手間がかかる

- アナログデータなので管理コストがかかり、劣化・消失などの危険性がある

- 平面(2D)の記録なので、3DCADなどの図面起こしが難しい

- 現物に触れて作業を行うため破損のリスクが伴う

などが挙げられます。

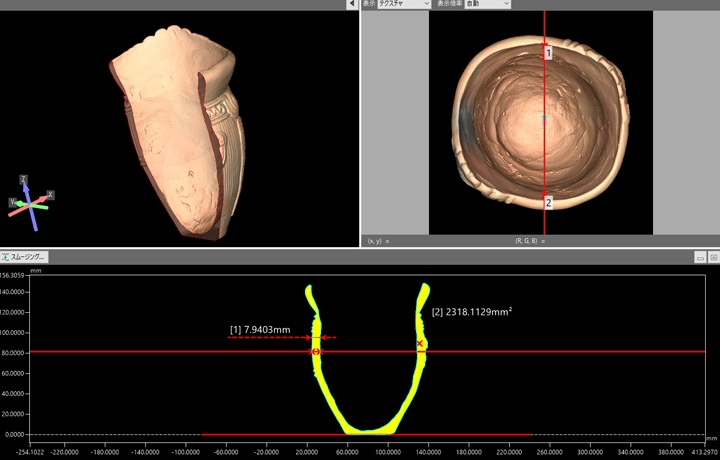

3Dスキャナ型三次元測定機 VLシリーズで3Dデータ化

『3Dスキャナ型三次元測定機 VLシリーズ』は、非接触・非破壊での3Dデータ化可能な3Dスキャナの能力をもちつつ三次元測定機の精度を併せ持つ測定機です。

単に3次元座標を取り込み、データ化するだけでなく画像データとともに3次元化するため、表面の色・模様・テクスチャ情報をそのまま保存できます。

「出土したそのままの状態で記録を残したい」といったテーマに最適です。

非接触・非破壊での測定

土器・文化財に触れることなく測定可能な、「3Dスキャナ型三次元測定機 VLシリーズ」は360度、全方位からのデータ取得が可能。

土器・文化財をまるごとそのまま三次元データ化します。

3次元データ化した土器・文化財は高精度に寸法測定が可能。

全方位のデータを取得することでノギスなどの接触式の測定器では破壊しないと測定できないような肉厚の測定・断面積の測定なども可能です。