人間と機械の役割分担がヒューマンエラー対策の処方箋

「群馬県の県庁所在地は水戸か?それとも高崎か?」というクイズがあったとする。水戸が茨城県の県庁所在地であることを知っていれば、答えは消去法で高崎ということになる。高崎は大きな都市で、上越新幹線と北陸新幹線の分岐点駅が置かれる交通の要衝でもあり、この方面に馴染みのある人なら耳にすることが多い。だが真の正解は前橋である。

人間はこの手の引っかけ問題に弱い。状況証拠の強さの比較で判断してしまいがちである。そもそもの選択肢に罠があるとは気がつきにくい。

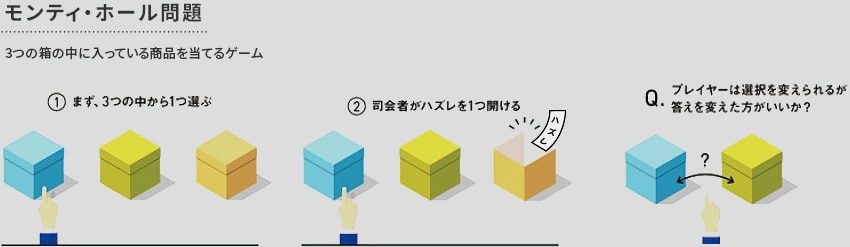

まじめな論理問題でも、人間は間違える。あるテレビ番組で、3本中で1本だけアタリというクジを引けるというコーナーがあった。クジを引く人はどれか1 本を選ぶ。選ばれなかった2本のクジが余るが、この内の少なくとも1本は確実にハズレである。番組の司会者は、この2本のうち、1つハズレを教えてくれる。そして、「クジは2本に絞り込まれましたが、今からクジを選び直しても良いですよ」と申し出る。選び直した方が有利であろうか?

選んだ1本の当選確率は3分の1、残りの当選確率は3分の2、そのうち1 本がハズレなのだから、残りの1本に当選確率3分の2が集中することになる。「選び直した方が有利であり、その当選確率は3分の2である」という正しい見解がある雑誌に掲載された。すると、これを否定する投書が殺到した。「2本のクジになったのだから当選確率は50%である」というのである。数学の心得がある人からも否定する意見があった。引っかけではなしに、論理的にしっかり考えた結果、そういう結論が自然だと思えてくる。

では、クジの本数が100本だったとしよう。最初にどれか1本を選んで、残りの99本の中からハズレの98本を除去する。最初にたまたま選んだ1本をキープしつづけるのが良いか、それとも99本の中で1本しか生き残れないという厳しい淘汰を生き残ったクジに乗り換えるのが有利か。ここまで極端な条件で改めて考えてみると、クジは取り換える方が有利であると、誰でも納得できるだろう。この問題は、司会者の名前から「モンティ・ホール問題」と呼ばれている。

人間は負の数を扱うことも苦手である。「マイヤーとバーグの馬取引問題」がその顕著な例だ。「ある馬を60ドルで買った。すると70ドルで売って欲しいと言われたので売った。しかし、なんだか惜しい気分になってきたので、80ドルで買い戻した。ところが、別の人から90ドルで是非売ってくれと言われたので、結局売った。一連の取引で、何ドル儲けたか?」という問題である。

60ドルから70ドルへの転売で利ざやは10ドル。70ドルから80ドルへの買い戻しで10ドルの損。80ドルから90ドルへの転売で利ざやは10ドル。これらを通算すれば全体で10ドルの儲けであると考えたくなるが、間違いである。人間は負債を正しくイメージできない傾向がある。この欠点は落語の『壷算』でも出てくる。正解を得るには、馬の人形とコインを使って取引を追体験するのが確実である。

このように人間の大半が間違える引っかけ問題は存在する。引っかけ問題に正解できる人は数パーセントしかいない。しかも、それは大学での心理学実験室で開催された物々しい実験での値であるから、「引っかけ問題の実験をされるかもしれないぞ」と予感して警戒するバイアスはあったはずだ。日常生活で引っかけ問題に出くわしたら、ほぼ全員が罠にはまる。

ヒューマンエラー(人間の間違い)を防ぐ上で、その原因を絶つという作戦を考えたくなる。そして、「人間は集中力が不足するとうっかりしてミスをする」や「初心者はミスが多い」といった、もっともらしい理由を考えたくなる。だが実際は、引っかけ問題に対して人間は誰もが無力である。個人の能力や経験、心理状態ばかりを気にしてもそれで解決できる問題ではない。

だが救いもある。人間はイメージの持ち方次第で、誰でも無理なく正解にたどり着ける。上述のクジを100本にするといった問題の変形や、コインを使うといった実体化によって、脳内に正しいイメージが作られ、勘違いを撲滅できる。

人間の知能は、得手不得手の差が激しい。人間が不得手なことは機械によって自動化する。かたや人間が得意なことは人間に任せる。あるいは人間の得意になるように状況を実体化する。こうした役割分担が本当のヒューマンエラー対策の処方箋なのである。

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 主任研究員。

中央大学大学院 客員教授。内閣府 消費者安全調査委員会 専門委員。専門は、安全工学とデータサイエンス。

著書に、『事務ミスをナメるな!』、『マニュアルをナメるな!』(光文社)、『多様性工学』(日科技連出版)など。