歯車の基礎知識

歯車には、さまざまな種類がありますが、ここでは一般的な平歯車を例に、歯車の基礎について説明します。

各部の名称

平歯車は、以下のような構造になっています。

- A: 歯溝の幅 :ピッチ円上で測定した1枚の歯と隣の歯との隙間。

- B: 歯厚 :ピッチ円上で測定した1枚の歯の厚さ(円弧歯厚)。

- C: 歯末のたけ :歯先円半径とピッチ円半径との差。

- D: 歯元のたけ :ピッチ円半径と歯底円半径との差。

- E: 全歯たけ :歯末のたけと歯元のたけの和。

- F: 歯幅 :歯車の軸方向の歯の長さ。

- G: 歯底円直径 :歯の根元を結んだ円の直径。

- H: 基礎円直径 :インボリュート曲線を描くときの円柱の直径。

- I: ピッチ円直径 :ピッチ点を結んだ円の直径(基準円直径)。

- J: 歯先円直径 :歯の先端を結んだ円の直径。

- K: 円ピッチ :歯と歯の間隔。

- A: 歯先円

- B: ピッチ円

- C: 歯底円

- D: ピッチ点

モジュールの値

「モジュールの値」とは、歯の大きさを表す値です。ピッチ円の直径を歯数で割った値になり、以下の計算で求めます。

- M:モジュールの値

- D:ピッチ円の直径

- Z:歯数

歯車は、互いに同じ円ピッチでなければ噛み合うことができません。したがって、噛み合う歯車は同じモジュールの値でなければなりません。

円ピッチ

「円ピッチ」は、ピッチ円の円周に沿った歯の間隔のことで、以下の式で表すことができます。

- P:円ピッチ

- π:3.14

- d:ピッチ円の直径

- Z:歯数

- m:モジュールの値

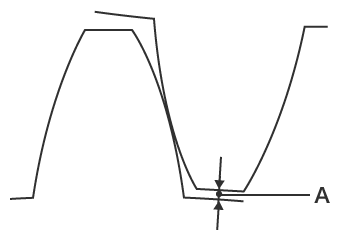

バックラッシ(バックラッシュ)

「バックラッシ(バックラッシュ)」とは、歯車がお互いに噛み合っているときに、意図的に運動方向に作られた隙間(あそび)のことです。バックラッシは大きすぎると騒音や振動の原因になり、小さすぎると伝達効率の低下、摩擦の増大による歯車の寿命低下の原因になるため、適切に設定する必要があります。

- A:ピッチ円

- B:バックラッシ

噛み合い率

「噛み合い率」とは、回転しているとき噛み合っている歯の数の平均値のことで、以下の式で求めることができます。

- εa:噛み合い率

- ab:噛み合い長さ

- Pb:法線ピッチまたは基礎円ピッチ

「噛み合い長さ」は、噛み合いの開始(図中の点:a)から噛み合いの終わり(図中の点:f)までの距離(図中の線:a-f)のことです。

「法線ピッチ」とは、基礎円上で円弧に沿って測定したピッチのことです。法線ピッチは基礎円の円周を歯数で割った値に等しく、1組の歯車が噛み合うには噛み合い率は1以上が必要です。

たとえば、噛み合い率が「1.4」の場合、噛み合いの開始から終わり(図中の点:a-f)の0.4の間は2組の歯が噛み合っていて、残りの0.6の間は1組の歯車が噛み合っています。

噛み合い率は、歯車の強度や振動・騒音に大きな影響を与える値で、大きいほど歯にかかる負担が小さくなり、回転がなめらかになります。一般に、噛み合い率は1.25~2.50が理想とされます。

- A: 上の歯車の歯先円

- B: 下の歯車の歯先円

- C: 作用線

- a: 噛み合い開始

- f: 噛み合い終了