(営業開発部 角氏) 重視した基準は「行員が自分で使いこなしていけるツールか」「その分析結果に至った理由がわかるか(ホワイトボックスであるか)」でした。

もし基準が「高度な分析ができること」であれば、それに特化した、金融業界向け高度分析サービスを選ぶことも可能でした。ただそうしたサービスは、分析の高度さゆえか、過程がブラックボックスとなり、一般行員には、なぜそういう結果になったのか理由がわかりません。つまり納品された分析結果を「とにかく、こうである」という形で、飲み込み、受け入れるしかない。これは「行内へのデータ分析文化の定着」という目的には不向きだといえます。

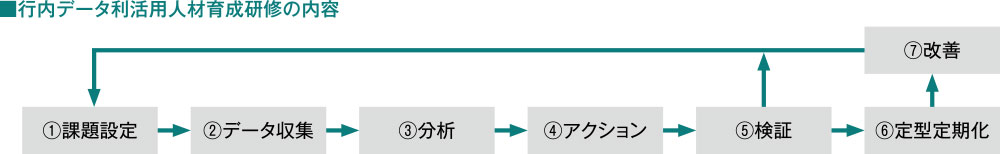

そうではなく、行員が自ら考え自らデータ分析をおこない、分析結果を見て、その結果に至った理由を考え、次の分析につなげていくようにしたい。私は以前より銀行本部でデータ分析に少なからず関わってきました。そこで至った結論は、「データ分析は、課題に近い人間がやるほうがよい」ということです。一番良いのは、課題を抱えている当人が自分で分析することです。自分の課題なら自分事として分析するからです。一方、他人(外注)が他人事として分析したのでは、分析結果がいくら高度でも、現場や当人の行動変化につながりにくい。

(経営企画部 梅村氏) これはある意味、「レストランの高級料理より、必要なのは日々の家庭料理」という発想でもあります。高級レストランでお金を払えば、最高の材料と調理法で、最高の料理が出てくる。しかし、人の生活改善に本当に必要なのは、「今日は冷蔵庫にこれしか残ってない。さて、この材料で何を作ろうか」と発想し、料理する、その力です。データ分析でいえば、まず今あるデータを見て、それを縦横斜めから分析し、課題解決を一歩でも前に進める、そんな現場力です。そうした力は日々、自分で分析する(料理する)ことでしか身につきません。その意味でも、過程がわかる、ホワイトボックスの道具を使う必要があります。

さらには、データ人材を多数育成し、行内に分散配置することで、データ分析文化を定着させたいという期待もあります。私は以前、有価証券を運用する部署に配属されていました。有価証券運用に関わった人材は、市場に関する知識や、リスク管理などについて、知見を習得します。その後、そこで育った人材が、異動を通して各部門に散らばってゆき、それにより、銀行全体に市場運用やリスク管理の考え方が浸透していきました。データ分析でもこれと同じことがおこなえないかと考えました。

この他、当時は、経営側からも「中身がわからないブラックボックスではなく、説明責任が果たせるホワイトボックスの道具を使うべき」という意向が示されていました。

これら観点にもとづき各種ツールを比較したところ、分析能力と使いやすさがよく均衡している点で、KIが相対的に最も優れていたので、起案の上、これを導入しました。